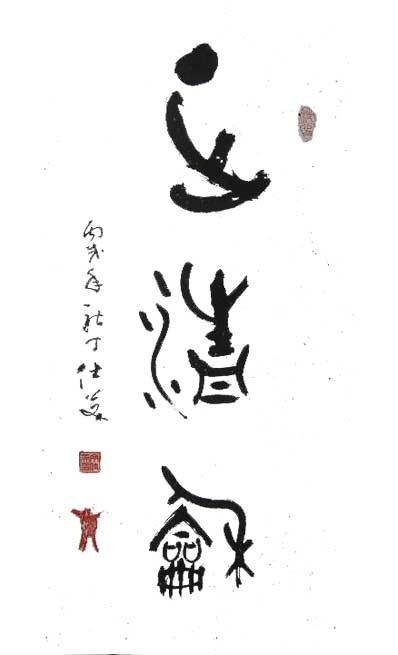

三 画家书法之得失

古往今来,由于书画的密切联系和综合性的特征,出现了许多书画兼擅的艺术家;又由于书画的差异,这些艺术家又分别在书画方面表现出不等量的才能,或主要以画名世,或主要成就在书法。主要成就在画都者的书法即画家字,据说在正宗的书家看来多有微词,这是不足为怪的。

全面地来看,书法艺术主要是书家创造性劳动的积累。由于画家在绘画创作中的自由度(如不依附于他人文意等)相对圈套,个性意识也较为强烈,表现人格和内在精神上有更强的独立性,所以每在书法方面有牧民的表现,或称为书坛之别格,在书法史上有激活书法之功,众所周知的徐青藤、八大山人、金农、郑板桥等等,现代的弘一法师、黄宾虹、齐白石、潘天寿、李苦禅、李可染、石鲁等人,并不一定要在书法史上坐头把交椅,但他们创造新样的造型意识,与正宗书法拉开距离的个性意识,要强于更加注重有所本,更加注重承传意识的正宗书家,且画家书法之间本身的差异性、独特性也较正宗书家之间的不同更为鲜明。这一点在名不见经传的民间书法家的作品中也较为突出,甚至于民间书法较画家书法也更多了些朴素、率真。也就是说,触着了艺术真诚地表现精神、表现人格、表现个性表现创造性的真谛,这艺术也就取得了自由,获得了生气。我从不否认专业的书家们,在临碑习帖上下的苦功,对书法点划的丰富性的追求,对书法法度的深入研究对于提高书法艺术本体质量的意义,书法在这方面对传统的继承从整体上强于画坛,也正是在这一点上书坛又较画坛表现出更多的守成意识,画家书法于法度可能不周,但是不是反而多了些新创的味道。该守的要守,该创造的还要创造,该表现的就要表现,不然又有何艺术可言!

说了这么多关于书和画的事,不一定尽着边际。总之是说,书与画有许多的共性,可以互补,书与画有许多差异,可以参照。书与画的历史可能总是呈现出共生、分离、互补,再度分离,再度互补的关系。在二十世纪,中国画在相当大的程度上弱化了与书法互补的联系,更多了些与西洋绘画冲撞互补的机缘,而书法却谈不上有“西洋书法”的对应,所以总不及画坛的事多。中国书法欲将西方抽象绘画拉来结亲,尽可以约会和畅谈,起码要生个骡子出来才好,但如果一味地要骡子,连马类的存在也不顾及的话是否又太蚀本,最后连骡子也不会有的。李苦禅从书画共性的角度说:“画至书为极则,书至画为上乘”,极其深刻地道出了中国书法与绘画的联系;但从本体的意义讲,又可以引申出另一番意思——“画至书时仍为画,书至画时仍为书。”所以,对互补中可能产生的边缘艺术是既需要宽容,对书法本体的局限也要有清醒的“度”的把握,互补并不意味着各自的消亡,而只能是更坚强的独立。

Sunday, April 24, 2011

关于中国书法与绘画审美的共性和差异(三) - 刘曦林

Friday, April 15, 2011

关于中国书法与绘画审美的共性和差异(二) - 刘曦林

关于中国书法与绘画审美的共性和差异(二) - 刘曦林

二 书与画的差异

书异乎画,遂使书得以确立。

首先,书法是较之绘画更加纯化的艺术,绘画(尤其具象绘画)的“形”测较为复杂和难于规范,书法之“形”却久已符号化,故有书高于画之说。这种纯化,是主观表现意识更加强烈的纯化,也是形的纯化,形式感的纯化。造字之初,虽有象形之意,但最终却以脱离客体之形似而独立,较之绘画(抽象绘画除外)具有更强的节律感和抽象性,为此不晓文意亦可获得美感。但也并不因之可以称书为纯抽象艺术。如果把书法纳入“图形莫善于画”的画学范围之内,它当然是抽象艺术,但这种假设的荒诞在于书法就是书法,书法是外于画的独立艺术。从书法自身而言,其“象”已不再是具象绘画所依赖的客观物象,而是经过规范化的汉字本身。尽管文字已经符号化,但书法符号的规定性远不及抽象绘画有新造符号的自由。与绘画比较,书法是抽象的,但它那规范化的符号又是有象可具的。如果它脱离了汉字字形垢约束,不再以字作为传情达意的媒介,书法艺术当然会演变为抽象艺术。而越出了书法的界域,也同时意味着书法自身的消亡。从事现代派书法实验的艺术家们,曾经抛却文意的完整性,以字作为符号拼合为有一定意味的作品,类似于现代派绘画,但仍可勉为归之于书法。还有一批书家,只取“象形”一义,把字还归为画,其结果只是书意的弱化和品格的退化。历史也将会留下一批书法家所作的抽象绘画,它可能在笔意上强于某些画家,但在整体上是否能与画家比肩也就很难说了。总之,我的意思是说,书法本已在抽象意识上纯于绘画,书法艺术主要将在其本体的意义上发挥自己的艺术优势,还归象形和抛弃字形的实验,或者是造字阶段的返祖,或者是超越书法而导致的书法消亡,都有可能造成一种书家绘画似的边缘艺术,但却分别从具象和抽象两个极端损害了书法自身的品格。

其二,书与画虽然都是笔墨的艺术,但书法更注重用笔,基本上是笔踪的艺术;而绘画则是笔墨兼具。正是在这种差异中显示出各自的优势,笔踪的运动使书法的律动感更加单纯和强烈,笔墨的变化又使书法难于达到绘画的丰富。故此,在书画的交往中,笔踪的意味给予绘画用笔以美学品格,使绘画在造型的过程中啬了书意的内涵;反之,画之墨色的丰富性也启发了书法家们灵活施墨的自由,甚至于对于清墨、宿墨、涨墨的参用。

如前所述,中国书法与绘画基本上是黑的造型,但书法表现得较为纯粹,而绘画则以黑色的笔墨为骨干,可以大量施之于丹青,甚而没骨设色,甚而金碧青绿。书法只有坚持认为自己在色彩上的单纯性(无论是施墨,还是施金)是高品位的表现,运用色纸时也应保持这种类如黑白的纯化,既可造成一种新的文化氛围,又不致流于花乱,才不会有舍本逐末、舍长就短之弊。

书与画都是二维的平面的视觉艺术,但绘画对于深度的表现远较书法明显,自西洋画影响中国画之后,对于形象的立体感即三维空间的表现更成为自觉的追求,不得不把平面构成的学问隐含于具象的形体背后。但书法符号的平面造型决定了它追求三度空间的局限,而为其在平面构成上施展自己的优长提供了广阔的空间。所以,古代书家和刻工们在雕镌碑铭、匾牌时对于三度空间的凹凸处理是极其慎重的。至于所谓“立体书法”纯系玩闹,“当立体书法”的实验者将点、划在平面上的笔顺和虚实关系强行立体化、雕塑化时,即丧失了书法自身的规律,也不合于雕塑美的规律,是不懂艺术规律的聪明人干了件笨事。

书画都是艺术创作都存在一个创作动机或创作冲动、创作契机的问题,即怎样进行艺术思维,怎样作到“意在笔先”的问题。作为画家,一个真诚地从事艺术创作而并非出于迎合的艺术家,其创作冲动来源于对客观生活的深刻体验、独特感受和内心由衷的表现欲望。应命之作不是没有,以诗意作命题画,甚至为诗文作插图亦未尝不可,但应命之作是否成功仍取决于画家的主观意识最终能否与客观要求相共鸣、相契合,甚至于为了达到这种契合补行生活的体验,因此,优秀的绘画创作都源自画家真诚的内心,都是“外师造化,中得心源”之作,故能达于心手相忘之境。伟大的书法家在这一点上与伟大的画家是一致的。王羲之的《兰亭序》,颜真卿的《祭侄文稿》,怀素的《自叙帖》之所以作到书意与文情俱佳,就因为它们都是“心画”,书意伴文情而来,都是真诚的流露,自然的流露。但书意缘文意而生,书意对文意的特殊依附却造成了书法思维程序与绘画思维程序上的区别,以致造成当今的书家大多以前人的文词作为创作题材的现象。不否认今人与古人会有精神的同构或共振,但也毋庸回避众多书家少文寡情不得不爷赖他人文词句话的尴尬。不否认书写前人文词可以有极好的书法作品产生,但也不否认这种创作状态的被动性,今日的书家和往日的文词之间的隔膜对于艺术表现带来的心理障碍,对“心画”意识的弱化。正因为书意与文意的特殊联系形成了书与画在创作契机上的不同,而寄希望于今日书坛的才子们,不仅在书写的技巧、书意的发挥上有所突破,不仅能够以古人文意为载体并赋予现代的表现,而且在文思上多一些自己的辞章,时代的辞章,在参与现代生活的实践中,在自然的陶赏中激活自己的情感,时代的新声,激活自家的文思,方能进一步使书法艺术在文意与书意的统一中强化现代感的表现。如果说,古人的文意、书意乃至书体,是表现古人情意和艺术意识的符号;今人表现今人的情意和艺术意识,则必须找到与之相应的文意符号和结构。

Saturday, April 9, 2011

天下第一行書《蘭亭序》褚遂良摹本,唐代,紙本

原載:天人中國書法網

《蘭亭序》原跡為東晉著名書法家王羲之所書,其妍美流便的風神,被後世視為行書的典範和楷模,公認其為天下第一行書。 唐太宗李世民酷愛羲之書法,在得到《蘭亭序》真跡後,曾命當朝書法名家褚遂良、歐陽詢以及弘文館拓書人馮承素等勾摹數本,分賜臣下,以廣布揚。真跡據記載已隨唐太宗殉葬昭陵。這些唐摹本主要有兩個系統,一為褚遂良摹本,存世的褚遂良、虞世南、馮承素等墨跡摹本,多屬此系統,以馮摹的“神龍本” 為最佳;一為歐陽詢摹本,刻帖“定武本” 即源自歐本,為存世最佳的石刻帖本。此卷根據卷前項元汴標題“褚摹王羲之蘭亭帖”,定為褚摹蘭亭序。同時卷中有米芾題詩,故亦稱“米芾詩題本”。

查看全文:http://www.skyren-art.com/zh_tw/dingshimei/calligraphy/305-2010-07-27-14-44-04.html

Friday, April 8, 2011

The Orchid Pavilion(The Lantingji Xu), No. 1 Semi-cursive Script (Running Script) in Chinese Calligraphy History, Chu Suiliang Facsimile edition, Tang Dynasty

The Orchid Pavilion(The Lantingji Xu), No. 1 Semi-cursive Script (Running Script) in Chinese Calligraphy History, Chu Suiliang Facsimile edition, Tang Dynasty

The Orchid Pavilion(The Lantingji Xu,simplified Chinese: 兰亭集序; traditional Chinese: 蘭亭集序; pinyin: Lántíngjí Xù; Wade–Giles: Lant'ingchi Hsü; literally "Preface to the Poems Composed at the Orchid Pavilion") or Lanting Xu (蘭亭序) is the most famous work of calligraphy by Wang Xizhi, composed in year 353. Written in semi-cursive script, it is the most well-known and well-copied piece ever.

It describes a gathering of 42 literati including Xie An and Sun Chuo (孙绰) at the Orchid Pavilion near Shaoxing, Zhejiang, during the Spring Purification Festival to compose poems and enjoy the wine. The gentlemen had engaged in a drinking contest: wine cups were floated down a small winding creek as the men sat along its banks; whenever a cup stopped, the man closest to the cup was required to empty it and write a poem. In the end, twenty-six of the participants composed thirty-seven poems.

The preface consists of 324 Chinese characters in 28 lines. The character zhi (之) appears 20 times, but no two look the same. It is also a celebrated work of literature, flowing rhythmically and giving rise to several Chinese idioms. It is a piece of improvisation, as can be seen from the revisions in the text.

Emperor Taizong of Tang liked Wang's calligraphy so much that he ordered a search for the original copy of Lanting Xu. According to legend, the original copy was passed down to successive generations in the Wang family in secrecy until the monk Zhiyong, dying without an heir, left it to the care of a disciple monk, Biancai. Tang Taizong sent emissaries on three occasions to retrieve the text, but each time, Biancai responded that it had been lost. Unsatisfied, the emperor dispatched censor Xiao Yi (Tang Dynasty) who disguised as a wandering scholar, gradually gained of confidence of Biancai and persuaded him to bring out the "Orchid Pavilion Preface." Thereupon, Xiao Yi seized the work, revealed his identity, and rode back to the capital. The overjoyed emperor had it traced, copied, and engraved into stone for posterity. Taizong treasured the work so much that he had the original interred in his tomb after his death. The story of Tang Taizong seizing the Lantingji xu has since been the subject of numerous plays and novels.

Numerous tracing copies and other forms of duplications such as rubbings exist today.

Tuesday, April 5, 2011

关于中国书法与绘画审美的共性和差异 - 刘曦林 (一)

关于中国书法与绘画审美的共性和差异 - 刘曦林

一 中国书法与绘画审美品格的共性

中国书法与绘画均以真、善、美为审美理想。但“真”,是更主张情真、意真,并非强调形似之真。按今天的话来讲,就是发自真心或内心深处的创作冲动,掺不得半点虚假,这是决定书画作品格调高下和感人力度的关键。颜真卿的《祭侄文稿》,徐青藤的《杂花卷》堪为楷模。所谓“善”,指书画作品的内容,就书法来讲,是包括文意和强化文意的书意在精神性上的共同表现,在文意与书意的统一中对何等的显示,所以,向有人品与书品、人品与画品之统一观。所谓“美”,就是艺术规律,按美的规律来造形,如书画用笔,美的追求和标准几乎同趣,所忌、所病者亦极相近相通。

从哲学思想而言,儒、道、释都曾从精神的内面上对书画艺术有深刻的影响,并共同体现出在天人合一的大框架下的艺术思维,并最终以主、客观的统一,人与自然的统一为归宿,以心与物游,物我两忘,心手相忘为最佳状态,以及西方古代哲学崇尚自然之真、科学之理,与西方现代哲学走极端地转向意识流泄、纯任主观都有所不同。

中国书法与绘画以自然、自如、素朴为最高表现境界,虽都曾高度程式化,解析至点划都有其法度和美学上的要求,但又最终以无法而法为高,以“清水出芙蓉”为美,以熟后生为至境,以造作、假饰为病,这都是艺术至高度成熟后的美学境界。

从形与意的关系而言,中国书法与绘画均以不似之似为真似,都曾在抽象性上有高度发挥,而又没有跨过意象的门槛走向纯粹的抽象。如形容书意,“如”、“若”而已。

它们只是在强调“形而上”的精神表现时,找到了一条“窥意象而运行”的中界,用器而不为器用的自由度。

诗、书、画、印,甚至于包括着戏曲、音乐、气功,有些可以统一于一个形式格局之中,又有些可以产生通感,更主要的是,这诸多文化因素在内面上有着精神品格上报道线性互补。

正因为书画在同一中国大文化背景上起源,在同一文化背景下演变,而形成不止以上诸多共性。正同一文化背景下演变,而形成不止以上诸多共性。正因为有以上共性,书画遂结为近亲,遂多有亚补,也代有兼擅书画的大师跃出。但书就是书,画就是画,共性可以互补,却不能阻挡二者离、独立的趋势,把握书画的独立性又是分别升华书、画艺术的另一个要点。

Friday, April 1, 2011

天人合一与中国书法(天人中国书法艺术网)

《庄子·天下》:“不离於宗,谓之天人。”中国古人的哲学观,是生生不息、大化流行的天人宇宙观。中国古代的哲学家从来不把宇宙看成是一个封闭的系统,而把它看作开放的、交融互摄、旁通递贯、有机联系的整体。“天人合一”观念就是在这样的哲学历史环境中生成的。

人类赖以生存的宇宙,是充满蓬勃生机的,是永恒不息运动的,而这个宇宙中的万事万物,则是浩浩荡荡不断发展变化的,同时,宇宙又是有规律地化育着天下万物,人类生活在这样的宇宙中,感受着宇宙的博大、体认着宇宙规律,便形成了与自然宇宙本体息息相关的认识论、人生观,建立了与天道自然同构的融真善美于一体的社会理想及其人格理想。

如所周知,中国古代的儒家学者给定了中国人具有政治伦理属性的“天人合一”的观念,他们以“天人合一”为框架,把自然、社会以及人的个体心理的、物质的需求联结成了一个整体,使人们坚信自然的普遍规律与人类道德的最高原则是一而二,二而一的。

当儒家的“天人合一”观曲折地影响书法的发展以后,立基于儒家世界观的书法家,在进行书法创作之时,便无疑会自觉追求那种能蕴涵天地大美的庄严、磅礴、中和、辉煌、华贵的书法风格,譬如,颜真卿的书法,稳健、雍容、雄浑、端庄、阳刚,充满蓬勃的生命力量,给人以和谐壮丽的美感。

而中国古代的道家学者,从生命自由的角度,给定了中国人具有人本自由属性的“天人合一”的观念,他们以“天人合一”为框架,把自然与人的个体精神、心理的需求联结成了一个整体,同样使人们坚信自然的普遍规律与人性的自由、自然属性是一而二,二而一的。所以,崇尚道家观念的书法家一旦捉毫挥翰,便能令书法风格自由舒展,使书法能够“任自然”,表现出“自然之妙有”之态,譬如王羲之、杨凝式等人的书法即是如此。

所谓“任自然”,是说自然有自然的运动的铁的规律,不以人的意志为转移,所以人的生命气息及情感变化也应当与自然规律同构,这就是道家的天人合一观的核心,在这样的天人合一式的思维范畴中,文化生产与人的精神心理运动是与自然法则同构的,因之,在他们看来,历史人文的影响则又与人们对书法自然美的规律的体认通融无二。此外,这样的天人合一式的观念又会激发书学主体把书法创作当做一种内在的精神操练。故尔,他们所重视的,即不仅特得对可操作性技法的探究以及注重对历史文化遗产的继承,而且还特别注意通过书法中的“神”、“韵”、“气”、“势”、“意”等审美观念或曰范畴的表现,令书法的形式美中内蕴的精神气息与人的自然属性融谐而一。这就难怪崇尚道家观念的书法家论技法时常常会说书法要在“上法圆象,下接方载”之中“达其性情,形其哀乐”了。

总而言之,“天人合一”观念下的中国书法精神,是中国古代书法家在长期书法实践中建构起来的书法审美意识系统,它是一个将书法之道、理、法划分为三个层次并再度将其熔铸成天人合一而行于大道式的完整范畴,这个范畴嗣后在崇尚释家(主要是禅宗)观念的书法家的书法实践中也有完整体现,这就是“圆融”。

天人典籍:

《庄子·天下》:“不离於宗,谓之天人。”

《后汉书·班彪传下》:“往者王莽作逆, 汉祚中缺,天人致诛,六合相灭。”

宋司马光《答李大卿孝基书》:“阴阳之道,在天为寒燠雨暘,在国为礼乐刑赏,在心为刚柔缓急,在身为饥饱寒热,此皆天人之所以存,日用而不可免者也。”

晋葛洪《神仙传·张道陵》:“忽有天人下,千乘万骑,金车羽盖。”

《三国志·魏志·曹仁传》:“矫等初见仁出,皆惧,及见仁还,乃叹曰:‘将军真天人也!’”

唐杜甫《八哀诗·赠太子太师汝阳郡王琎》:“汝阳让帝子,眉宇真天人。”

宋张端义《贵耳集》卷上:“东坡,天人也。凡作一文,必有深旨。”

《晋书·应贞传》:“顺时贡职,入觐天人。”

唐沉佺期《夏日都门送司马员外逸客孙员外佺北征》诗:“庙略天人授,军麾相国持。”