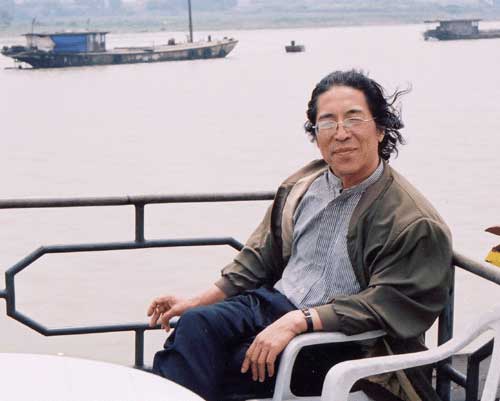

关于中国书法与绘画审美的共性和差异 - 刘曦林

一 中国书法与绘画审美品格的共性

中国书法与绘画均以真、善、美为审美理想。但“真”,是更主张情真、意真,并非强调形似之真。按今天的话来讲,就是发自真心或内心深处的创作冲动,掺不得半点虚假,这是决定书画作品格调高下和感人力度的关键。颜真卿的《祭侄文稿》,徐青藤的《杂花卷》堪为楷模。所谓“善”,指书画作品的内容,就书法来讲,是包括文意和强化文意的书意在精神性上的共同表现,在文意与书意的统一中对何等的显示,所以,向有人品与书品、人品与画品之统一观。所谓“美”,就是艺术规律,按美的规律来造形,如书画用笔,美的追求和标准几乎同趣,所忌、所病者亦极相近相通。

从哲学思想而言,儒、道、释都曾从精神的内面上对书画艺术有深刻的影响,并共同体现出在天人合一的大框架下的艺术思维,并最终以主、客观的统一,人与自然的统一为归宿,以心与物游,物我两忘,心手相忘为最佳状态,以及西方古代哲学崇尚自然之真、科学之理,与西方现代哲学走极端地转向意识流泄、纯任主观都有所不同。

中国书法与绘画以自然、自如、素朴为最高表现境界,虽都曾高度程式化,解析至点划都有其法度和美学上的要求,但又最终以无法而法为高,以“清水出芙蓉”为美,以熟后生为至境,以造作、假饰为病,这都是艺术至高度成熟后的美学境界。

从形与意的关系而言,中国书法与绘画均以不似之似为真似,都曾在抽象性上有高度发挥,而又没有跨过意象的门槛走向纯粹的抽象。如形容书意,“如”、“若”而已。

它们只是在强调“形而上”的精神表现时,找到了一条“窥意象而运行”的中界,用器而不为器用的自由度。

诗、书、画、印,甚至于包括着戏曲、音乐、气功,有些可以统一于一个形式格局之中,又有些可以产生通感,更主要的是,这诸多文化因素在内面上有着精神品格上报道线性互补。

正因为书画在同一中国大文化背景上起源,在同一文化背景下演变,而形成不止以上诸多共性。正同一文化背景下演变,而形成不止以上诸多共性。正因为有以上共性,书画遂结为近亲,遂多有亚补,也代有兼擅书画的大师跃出。但书就是书,画就是画,共性可以互补,却不能阻挡二者离、独立的趋势,把握书画的独立性又是分别升华书、画艺术的另一个要点。

No comments:

Post a Comment